【MIDIデータ作成】Synth1の各パーツの説明2 : Oscillators - 1 - det FM sub

現在やっているT.M.Revolutionの「HOT LIMIT ~Y&Co. Remix~」の耳コピの為に、効果音の音作りを自作でする為のシンセサイザー学習メモです。

耳コピ途中報告(HOT LIMIT ~Y&Co. Remix~ / T.M.Revolution)Synth1

今回もSynth1を使って、シンセサイザーの勉強をします。完全に自分用のメモです。

Oscillator1(オシレーター1)

【detune(デチューン)とは】

シンセサイザーが持っている機能の一つで、複数のOscillatorのチューニングを微妙にずらす事を言う。

複数のOscillatorを互いにデチューンさせる事で音にうねりが発生し、厚みのある音を作る事ができる。偏ったDTM用語辞典「Detune デチューン」より

- synth1では、Oscillator1専用の8多重デチューン(8つの同じ音の波形をそれぞれ微妙にずらして同時にならす)つまみ。

- 8多重デチューンなので、ノコギリ波で使えばSuperSaw(スーパーソー)になるらしい。

- コーラスエフェクトのような効果を出すが、ビブラート効果は無い。

- 音程ではなく波形そのものを微妙にずらしている。

- つまみでそれぞれのずれ幅を設定する。

- ずれ幅を大きくしすぎると、音が汚くなるので注意。

- 「detune」を直訳すると、「狂わせる」という意味になる。

- 大勢の人達が同じメロディを歌うと、全員が寸分の狂いもなく同じ音程で歌うわけではなく微妙な音の違いが出るのですが、detuneはそれを疑似的に作ってる感じのようです。

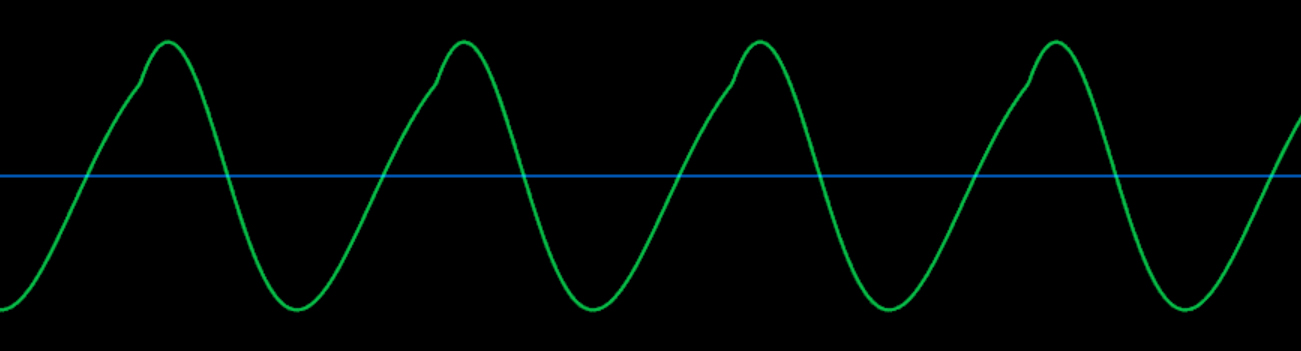

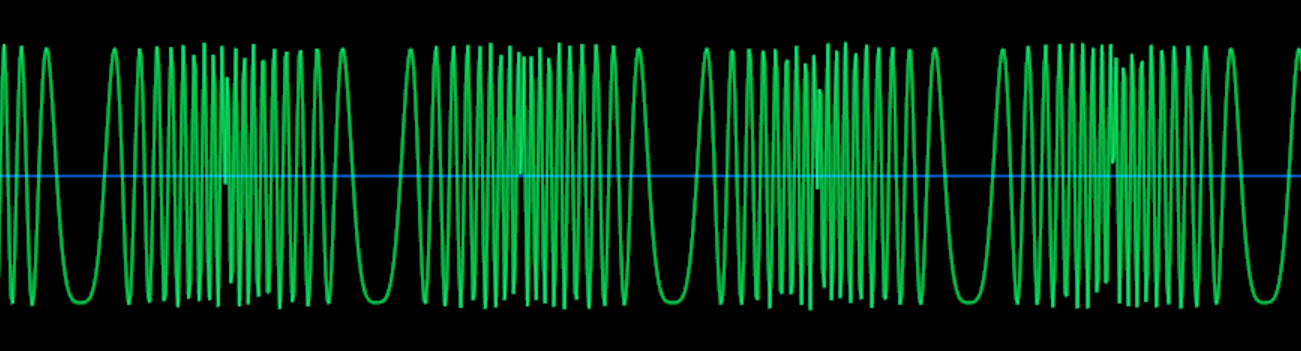

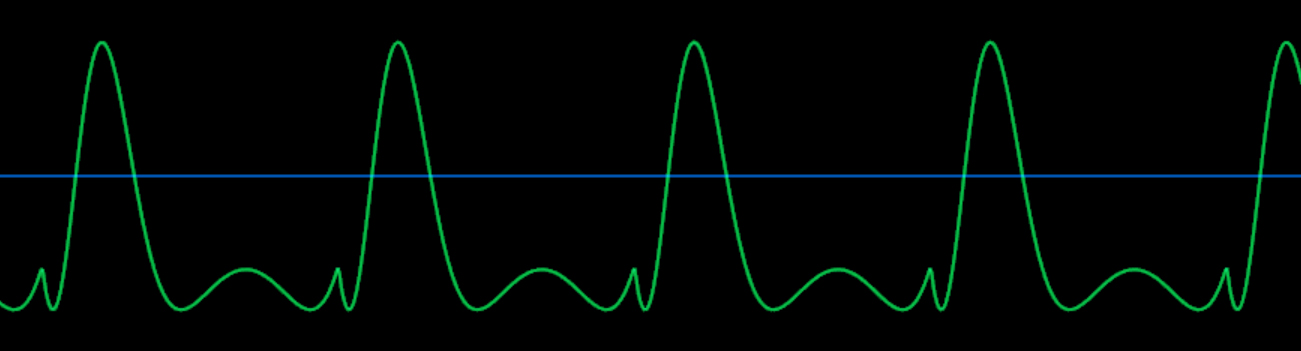

ノコギリ波にdetuneしてみた

detuneのつまみを「0~127」へと上げたものです。

つまみが「1」になっても音が大きく変化するので、つまみを回すスピードの初速度を落としています。

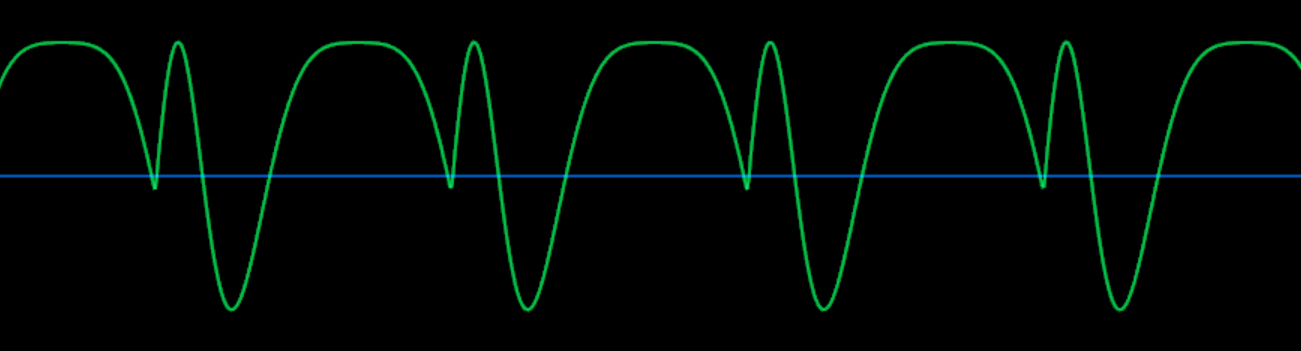

detuneのつまみを「0→6→32→64→127」と段階的に上げたものです。

周波数の動きを見れば分かりますが、

音程をいじっているわけではないので基本の山の位置が固定されています。

これが、Oscillator2にあるpitch(ピッチ)やfine(ファインチューン)だと音程が変わるので、基本の山の位置そのものが横にずれていきます。

(後にOscillator2で纏める予定)

【コーラス (音響機器)の動作原理と構造】

コーラス効果は遅延素子によって数十msec程度遅れた音声信号に対してLFOで周期的な遅延時間の揺らぎを与え、原音と空間上または回路上でミックスすることで実現される。

一般にエフェクト音から入力に対してのフィードバックはかけない。(中略)

なお、原音をカットし、エフェクト音のみを出力した場合、それはヴィブラート効果となる。

上記の方法の他に、ピッチシフターを数セントずらして原音とミックスすることでも、似たような効果が得られるが、この場合は上記方法のような音の揺れが無い(デチューン効果)。

SuperSaw(スーパーソー)

[DEMO] Roland JP-8000: SUPER SAW oscilator【SuperSaw(スーパーソー)とは】

1997年にローランドが発売したアナログモデリングシンセ JP-8000 に搭載されていた基本波形の事。

お互いにデチューンされた7つの鋸歯状波を重ね合わせたものであり、正確にはローランドのシンセサイザーに搭載されたオリジナルの波形である。

しかし、この音が広く受け入れられると共に一般名称に近い扱いを受けるようになり、これに近い音色全般を指してスーパーソーと呼ぶ。偏ったDTM用語辞典「SuperSaw スーパーソー」より

▲本家のSuperSaw

【Synth1】Supersawの作り方【how to】

▲Synth1で再現したSuperSaw

【FM(エフエム)音源とは】

シンセサイザーの波形合成方式の一つ。(中略)

複数のオペレーターと呼ばれるOscillatorを組み合わせ、非常に高い周波数での周波数変調 (Frequency Modulation) をかける事で倍音を作り出す。(中略)

それまでのシンセサイザーで一般的だったサブトラクティブシンセシス方式では困難だった金属的な音を作るのが得意だが、一方でパラメータの変化に対して音色の変化が予想しづらく、意図した通りの音を作るのは難しい。

偏ったDTM用語辞典「FM Synthesis エフエムオンゲン FM音源」より

- FMは、「FrequencyModulation」(フリークエンシーモジュレーション)の略です。

- 和名は「周波数変調」。

- FMは、1つの波形内にある波の数を変えている(今回は増やしている)ようです。

- つまみを大きく回すと、金属音に近い音が出来る。

- 金管楽器や金属系の音を作る時に使われることが多い。

- 原理はLFOと同じらしく、元の周波数に別の周波数をぶつけて揺らして波形を変調させている。

- LFOは人には聞こえないくらいの低周波を使っていますが、FMはLFOよりも高い周波(LFOの100倍らしい)を使っています。(LFOについては、別で纏める予定)

- 変化する波形側(Oscillator1)を「キャリア」と呼びます。

- ぶつける波形側を「モジュレーター」と呼びますが、Synth1ではOscillator2で指定します。

- Synth1でのFMのモジュレーターはOscillator2で指定するので、サイン波を選ぶ事が出来ません。

- つまみは、モジュレーター側の揺れ幅(波形図で見ると縦の長さ)を調整します。

- 変調での挙動はカオスである為、パラメータの変動による倍音変化は予測し難い。

- Oscillator1と2をブレンドさせるmixが「100%:0%」でも、FMには関係なく2の影響を受ける。

- Oscillator2にある「ring」ボタンがonになっていると、FM変調は出来ない。

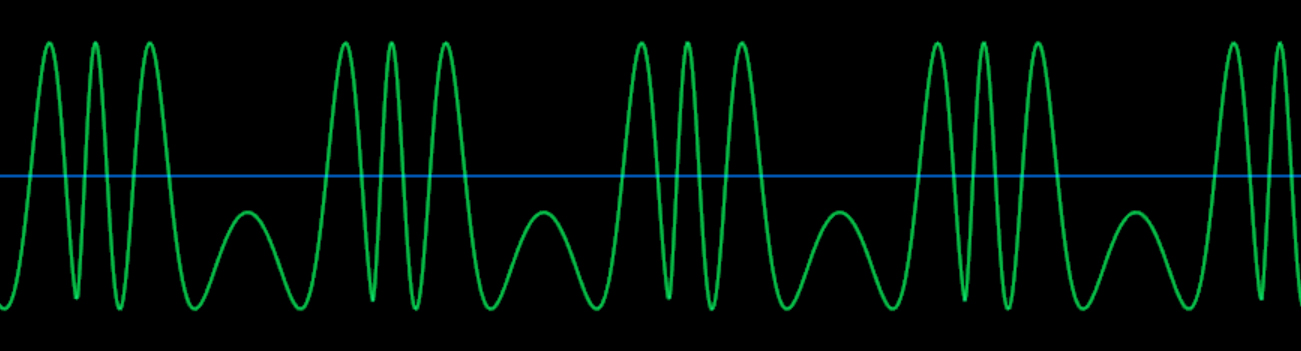

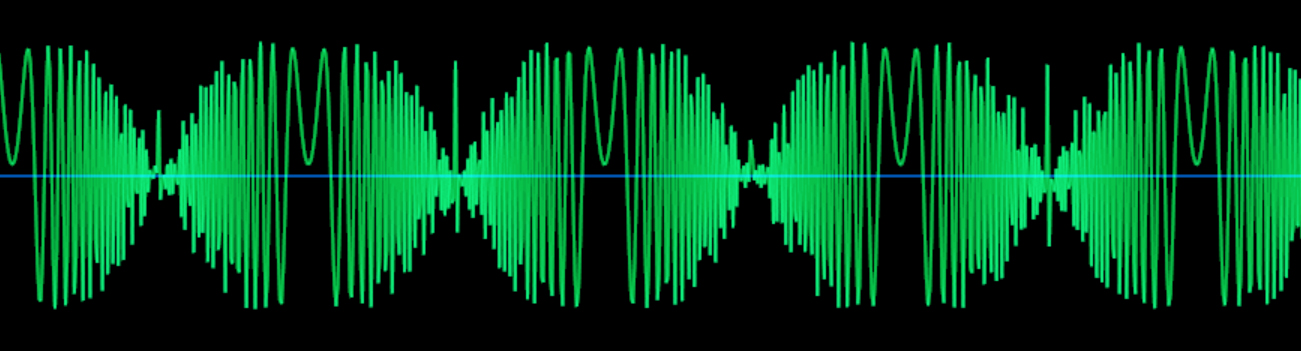

4種類のモジュレーターでの反応

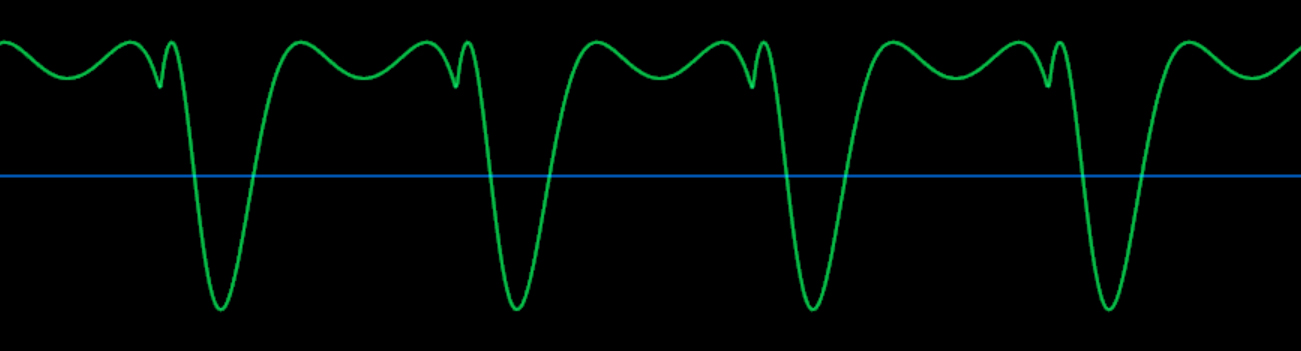

波形を見るとよく分かりますが、1つの波の中から新たな波が追加されています。

サイン波を揺らして一つの波の中に新たな波を作り倍音が追加されていますが、

波そのものは一定なので、周波数はそれぞれの形で固定されているのが分かります。

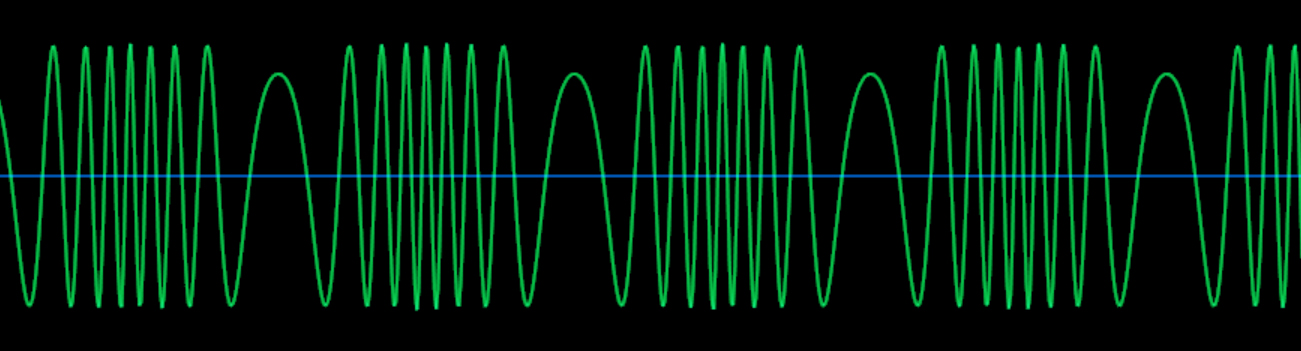

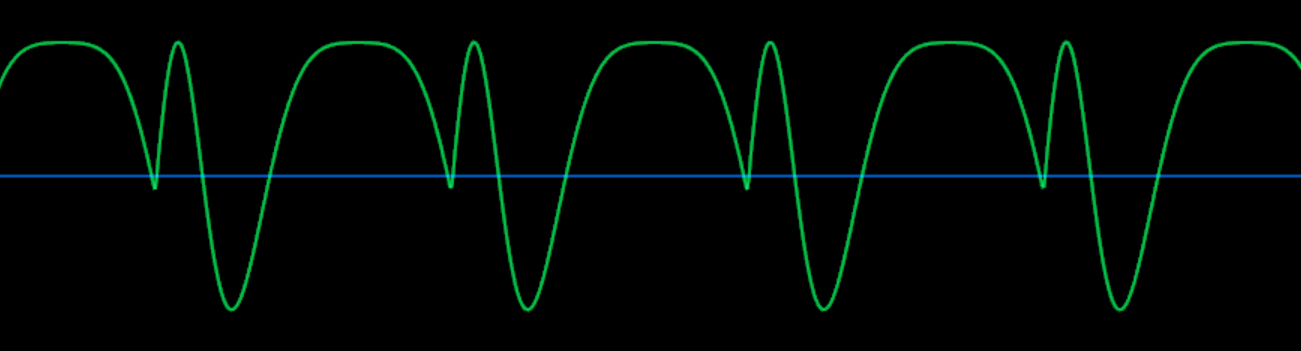

FM数値による波形の変化

FM=32 |

FM=64 |

FM=80 |

FM=96 |

FM=112 |

FM=127 |

サイン波が変形しているのが分かると思います。

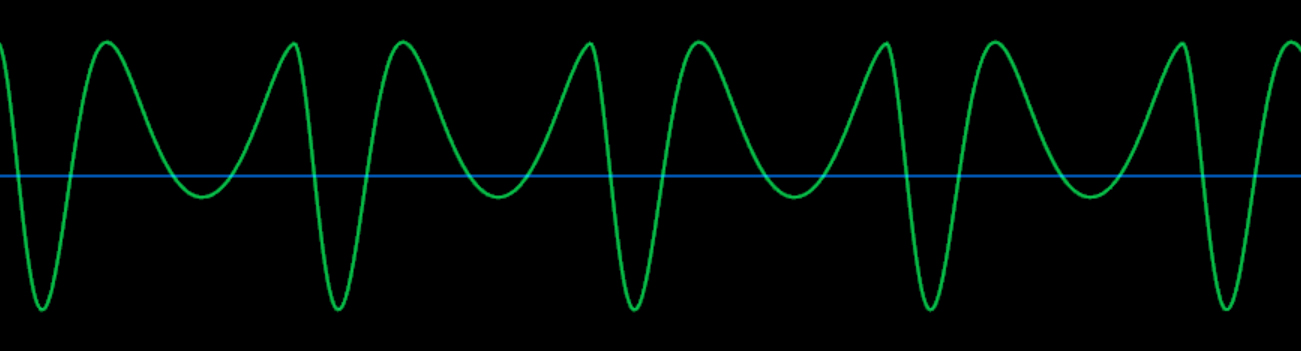

FM=64パターン1 |

FM=64パターン2 |

FM=64パターン3 |

FM=64パターン4 |

これが「変調での挙動はカオスである」という意味だと思われます。

FMでの影響

Synth1でのFMは、「Oscillator1の波形にOscillator2の波形をぶつけて揺らして新しい波形を作る」というのは理解できました。しかし、Oscillator2のグループ内には、Oscillator2の波形そのものを加工するツールが付いています。

試しにFM加工した状態でOscillator2を加工するツールをいじってみた所、しっかり影響を受けて反応していました。

「Oscillator1=100%:Oscillator2=0%」の状態にしても、Oscillator2の音を出すわけではなくぶつけてるだけなので、FMではmixに関係なく影響は受けています。

mixのつまみを回したら、FMの影響を受けているOscillator1と単品のOscillator2がmixの割合に合わせてそれぞれ音を出していきます。

つまり、FMで影響を与える側のモジュールと、mixで出したいもう一つの音をそれぞれ別に設定することは出来ません。

FM音源講座動画

FM音源講座▲FMに関する講座動画がありました。

詳しくは、下記にあるFMに関する説明を御覧下さい。

Sub Oscillator(サブオシレーター)

- Sub Oscillatorは、Oscillator1専用のオプションです。

- Oscillator2には影響を与えない。

- Oscillator3代わりのオマケ程度の機能しかない。

- 出来る事は以下の二つ。

- subで設定した波形とOscillator1の波形を混ぜて出す

- subの音を1オクターブ下げる

- subの設定がメインのOscillatorとまったく同じだった場合は、ブレンドしても同じ音しか出ないので、変化はない。

- サブは、メインでのFM設定の影響を受ける。

- サブではパルス波の設定が出来ず、p/wを回しても矩形波のまま。

- サブではring変調(AM変調)の影響は受けない。

- Oscillator1にSub Oscillatorを追加させるつまみです。

- つまみは、subの追加量を表している。

- つまみをmaxにしても、メインの音が消えるわけではない。

- メインの音にサブの音が加算されるが、音量は自動で調整される。

- subの音を、メインと同じにするか1オクターブ下げるか設定する。